Impatti dell’eruzione del 79 d.C. nel territorio del Circeo

L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. fu documentata da autori antichi, in primis Plinio il Giovane e, successivamente, storici come Cassio Dione. Plinio il Giovane, testimone oculare da Miseno (circa 30 km a ovest del vulcano), descrive una serie di forti terremoti che precedettero e accompagnarono l’eruzione. Nella sua lettera a Tacito riferisce che nelle ore iniziali “le case tutt’intorno crollavano” per le scosse sismiche e persino i carri venivano sballottati dal sisma. Plinio osservò anche un improvviso ritiro del mare (segno di maremoto locale) al porto di Miseno: “vedevamo il mare risucchiarsi in sé, come respinto dal tremito della terra”. Subito dopo apparve sul Vesuvio una gigantesca nube “nera e spaventosa”, attraversata da guizzi di fuoco, che in breve tempo calò sulle terre circostanti. Plinio racconta che la nube vulcanica oscurò completamente il cielo in pieno giorno, avvolgendo Capri e il promontorio di Miseno in tenebre totali. Nel giro di poco “si fece notte, non una notte senza luna o nuvolosa, ma un buio pesto, senza il minimo barlume di luce”, con pioggia di cenere così fitta che tutto ne risultò coperto “come fosse neve”. Questa drammatica testimonianza oculare conferma gli effetti della ricaduta di cenere e lapilli: a Miseno cadde cenere vulcanica in quantità tale da imbiancare il suolo e costringere gli abitanti a scuoterla di dosso per non esserne sepolti. Nonostante Miseno disterà circa 30 km dal cratere, gli effetti erano già devastanti: scosse telluriche, aria irrespirabile, buio diurno e accumulo di piroclasti al suolo.

L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. fu documentata da autori antichi, in primis Plinio il Giovane e, successivamente, storici come Cassio Dione. Plinio il Giovane, testimone oculare da Miseno (circa 30 km a ovest del vulcano), descrive una serie di forti terremoti che precedettero e accompagnarono l’eruzione. Nella sua lettera a Tacito riferisce che nelle ore iniziali “le case tutt’intorno crollavano” per le scosse sismiche e persino i carri venivano sballottati dal sisma. Plinio osservò anche un improvviso ritiro del mare (segno di maremoto locale) al porto di Miseno: “vedevamo il mare risucchiarsi in sé, come respinto dal tremito della terra”. Subito dopo apparve sul Vesuvio una gigantesca nube “nera e spaventosa”, attraversata da guizzi di fuoco, che in breve tempo calò sulle terre circostanti. Plinio racconta che la nube vulcanica oscurò completamente il cielo in pieno giorno, avvolgendo Capri e il promontorio di Miseno in tenebre totali. Nel giro di poco “si fece notte, non una notte senza luna o nuvolosa, ma un buio pesto, senza il minimo barlume di luce”, con pioggia di cenere così fitta che tutto ne risultò coperto “come fosse neve”. Questa drammatica testimonianza oculare conferma gli effetti della ricaduta di cenere e lapilli: a Miseno cadde cenere vulcanica in quantità tale da imbiancare il suolo e costringere gli abitanti a scuoterla di dosso per non esserne sepolti. Nonostante Miseno disterà circa 30 km dal cratere, gli effetti erano già devastanti: scosse telluriche, aria irrespirabile, buio diurno e accumulo di piroclasti al suolo.

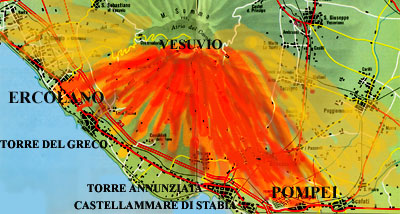

Anche Cassio Dione, nella sua Storia Romana (inizi del III sec. d.C.), offre un resoconto degli eventi, confermando e ampliando quanto percepito a distanza. Egli parla di fenomeni spaventosi in Campania, con “violenti terremoti” tali che “tutta la pianura ribolliva e le vette balzavano in aria”, accompagnati da ruggiti sotterranei, boati del mare e fragori in cielo. Dione racconta che improvvisamente ci fu un fragore tremendo “come se i monti crollassero”, seguito dall’espulsione di “enormi macigni… quindi una grande quantità di fuoco e fumo senza fine”, tanto che “tutta l’atmosfera fu offuscata e il sole completamente nascosto, come fosse eclissato”. La pioggia di cenere fu così abbondante da coprire ogni cosa: “una quantità inconcepibile di cenere fu eruttata, coprendo sia il mare che la terra e riempiendo l’aria”. Secondo Cassio Dione la cenere provocò gravi danni: uccise bestiame e colture, fece perire tutti i pesci e gli uccelli, e seppellì intere città (Pompei e Ercolano). Questo storico aggiunge un dettaglio sorprendente sull’estensione geografica del fallout: “la quantità di polvere fu così grande che parte di essa raggiunse l’Africa, la Siria e l’Egitto, e arrivò fino a Roma, riempiendo l’aria e oscurando il sole”. A Roma – che dista oltre 150 km dal Vesuvio – si verificò un oscuramento del sole e per diversi giorni la popolazione, ignara della causa, fu atterrita pensando che “il mondo intero si capovolgesse”. Pur probabilmente esagerata, la testimonianza di Dione conferma che polveri e ceneri fini furono disperse nell’atmosfera fino a ricadere in zone molto lontane dal vulcano (causando poi, aggiunge Dione, una pestilenza a Roma nei tempi successivi) Va notato che nessuna fonte antica menziona esplicitamente il Circeo (Circei) in relazione all’eruzione. Il promontorio del Circeo – un massiccio calcareo alto ~541 m, non di origine vulcanica – si trova circa 120-130 km a nord-ovest del Vesuvio, lungo la costa laziale. In assenza di citazioni dirette, possiamo dedurre gli effetti locali al Circeo dalle testimonianze generali sopra citate. Se Roma vide il sole oscurato dalla cenere, il territorio del Circeo (più vicino alla Campania rispetto a Roma) deve aver sperimentato almeno cielo scurito e caduta di cenere fine in seguito all’eruzione. È plausibile che gli abitanti di Circei osservassero un offuscamento anomalo del sole e trovassero depositata al suolo una leggera polvere vulcanica dopo l’evento, pur senza capire immediatamente l’origine del fenomeno (analogamente allo smarrimento iniziale dei Romani).

Considerando distanza, altitudine e condizioni atmosferiche, l’eruzione del 79 d.C. sarebbe stata visibile dal Circeo in modo netto, almeno nelle sue fasi iniziali. Il Vesuvio si trova a ~125 km in linea d’aria dal Monte Circeo. Un’eruzione pliniana come quella del 79 d.C. lanciò materiale a oltre 30 km di quota – la colonna eruttiva penetrò nella stratosfera, raggiungendo un’altezza paragonabile a più di tre volte l’Everest. Un pennacchio di cenere e gas così elevato sarebbe visibile a enorme distanza: per confronto, l’orizzonte visivo da livello del mare è di ~5 km, ma un oggetto alto 30 km resta visibile fino a ~600 km di distanza in aria limpida. Dal promontorio del Circeo (541 m s.l.m.), l’orizzonte si estende a ~80 km; tuttavia la parte alta della colonna eruttiva avrebbe svettato ben oltre la curvatura terrestre. In condizioni di cielo sereno, gli osservatori al Circeo avrebbero potuto scorgere una grande nube a forma di pino elevarsi all’orizzonte sud-est. Plinio infatti descrive la nube del Vesuvio proprio con la forma di un pino marittimo (chioma larga sostenuta da un alto tronco di fumo). Anche se la base del vulcano era oltre l’orizzonte, la nube rovente – di colore probabilmente grigio scuro o nerastro – si sarebbe stagliata sul cielo. Nel primo pomeriggio del 24 agosto (o 24 ottobre secondo studi recenti), il contrasto con l’azzurro del cielo l’avrebbe resa osservabile come un fenomeno anomalo all’orizzonte. Col progredire dell’eruzione, il cielo sul Vesuvio divenne sempre più oscuro e vennero emessi lampi e bagliori elettrici nella nube (dovuti alla carica elettrostatica delle ceneri, simili ai fulmini nei vulcani contemporanei). Plinio da Miseno notò “guizzi di vapore infuocato, simili a folgori” dentro la nube. È plausibile che di notte anche dal Circeo si potessero scorgere in lontananza deboli bagliori all’orizzonte o il lampeggiare di quei fulmini vulcanici, sempre che la copertura nuvolosa non li occultasse completamente. In ogni caso, entro il giorno seguente la dispersione delle ceneri in quota avrebbe offuscato l’intera atmosfera mediterranea, rendendo il sole velato anche al Circeo (come attestato a Roma da Cassio Dione). Dunque, sì: l’eruzione era visibile dal Circeo, specialmente nelle fasi iniziali con cielo sereno. Un abitante di Circei, guardando verso sud, avrebbe visto una colonna eruttiva torreggiante crescere rapidamente e poi espandersi a fungo, prima che la densa nube in quota diffondesse un’ombra uniforme su larga scala.

Considerando distanza, altitudine e condizioni atmosferiche, l’eruzione del 79 d.C. sarebbe stata visibile dal Circeo in modo netto, almeno nelle sue fasi iniziali. Il Vesuvio si trova a ~125 km in linea d’aria dal Monte Circeo. Un’eruzione pliniana come quella del 79 d.C. lanciò materiale a oltre 30 km di quota – la colonna eruttiva penetrò nella stratosfera, raggiungendo un’altezza paragonabile a più di tre volte l’Everest. Un pennacchio di cenere e gas così elevato sarebbe visibile a enorme distanza: per confronto, l’orizzonte visivo da livello del mare è di ~5 km, ma un oggetto alto 30 km resta visibile fino a ~600 km di distanza in aria limpida. Dal promontorio del Circeo (541 m s.l.m.), l’orizzonte si estende a ~80 km; tuttavia la parte alta della colonna eruttiva avrebbe svettato ben oltre la curvatura terrestre. In condizioni di cielo sereno, gli osservatori al Circeo avrebbero potuto scorgere una grande nube a forma di pino elevarsi all’orizzonte sud-est. Plinio infatti descrive la nube del Vesuvio proprio con la forma di un pino marittimo (chioma larga sostenuta da un alto tronco di fumo). Anche se la base del vulcano era oltre l’orizzonte, la nube rovente – di colore probabilmente grigio scuro o nerastro – si sarebbe stagliata sul cielo. Nel primo pomeriggio del 24 agosto (o 24 ottobre secondo studi recenti), il contrasto con l’azzurro del cielo l’avrebbe resa osservabile come un fenomeno anomalo all’orizzonte. Col progredire dell’eruzione, il cielo sul Vesuvio divenne sempre più oscuro e vennero emessi lampi e bagliori elettrici nella nube (dovuti alla carica elettrostatica delle ceneri, simili ai fulmini nei vulcani contemporanei). Plinio da Miseno notò “guizzi di vapore infuocato, simili a folgori” dentro la nube. È plausibile che di notte anche dal Circeo si potessero scorgere in lontananza deboli bagliori all’orizzonte o il lampeggiare di quei fulmini vulcanici, sempre che la copertura nuvolosa non li occultasse completamente. In ogni caso, entro il giorno seguente la dispersione delle ceneri in quota avrebbe offuscato l’intera atmosfera mediterranea, rendendo il sole velato anche al Circeo (come attestato a Roma da Cassio Dione). Dunque, sì: l’eruzione era visibile dal Circeo, specialmente nelle fasi iniziali con cielo sereno. Un abitante di Circei, guardando verso sud, avrebbe visto una colonna eruttiva torreggiante crescere rapidamente e poi espandersi a fungo, prima che la densa nube in quota diffondesse un’ombra uniforme su larga scala.- Plinio il Giovane, Epistulae VI, 16 (descrizione dell’eruzione osservata da Miseno)

- Cassio Dione, Storia Romana LXVI, 21-23 (resoconto degli effetti dell’eruzione)

- Osservatorio Vesuviano – INGV: ricostruzione dell’eruzione “pompeiana” del 79 d.C. e dispersione dei depositi

- Studi moderni sulle direzioni dei venti e data dell’eruzione (Rolandi, 2007)

- Dati geologici sull’altezza della colonna eruttiva (~33 km) e sugli effetti a lunga distanza.

- Britannica, Mount Circeo (natura geologica del promontorio del Circeo)